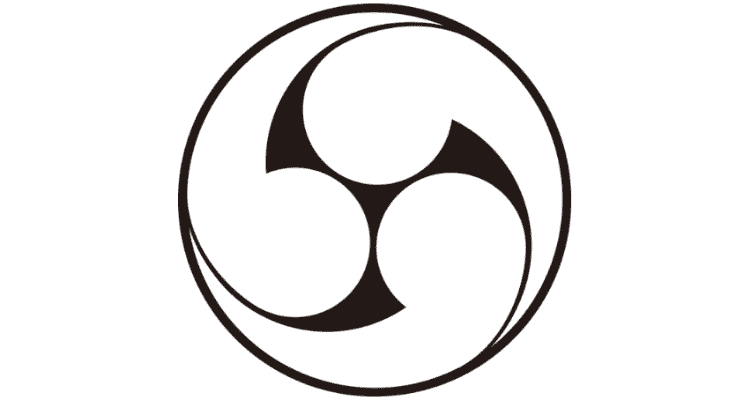

【家紋一覧表】No.42「石持ち地抜き右三つ巴」の意味や由来、特徴、使用する苗字などをご紹介します。

1.「石持ち地抜き右三つ巴」とは?

「石持ち地抜き右三つ巴(いしもち じぬき みぎ みつどもえ)」は、以下の要素を持つ家紋です。

1.「三つ巴」:巴紋の中でも三つの巴が円形に配置されたもの。

2.「右三つ巴」:巴の渦巻きが右向き(時計回り)になっている。

3.「地抜き」:紋の背景(地)を抜き、白く見せる技法。

4.「石持ち」:巴紋の中心に丸い石のような意匠が付いている。

このような特徴を持つ家紋であり、一般的な三つ巴紋に比べて、より装飾的な要素が加えられています。

2.巴紋の由来

2.1.巴紋の歴史的背景

巴紋は日本の家紋の中でも特に古い起源を持つ紋の一つです。その由来には諸説ありますが、特に以下のような説が有力です。

1.武具説

巴の形が古代の「巴形楯(ともえがたたて)」に由来するとされる。

戦場で楯に巴の意匠を入れることで、武運を祈願した。

2.水流説

巴の渦巻きが水の流れを象徴すると考えられている。

水は生命の源であり、また戦乱の火災から家を守るための祈願の意味もあった。

3.雷神・龍神信仰説

巴の形が雷や龍の象徴とされ、信仰的な意味を持っていた。

風神雷神の神紋としても巴が使用されていたことから、神聖な意味が込められた。

2.2.巴紋の発展と三つ巴紋

巴紋は単独(「一つ巴」)から発展し、「二つ巴」や「三つ巴」などのバリエーションが生まれました。特に「三つ巴」は、三つの巴が円形に配置され、より装飾的で力強い印象を与えます。三という数は日本文化において神聖な数とされることもあり、三つ巴紋は吉祥の象徴とも考えられました。

3.「石持ち地抜き右三つ巴」の特徴

3.1.「石持ち」の意味

「石持ち」とは、紋の中心部分に円形の装飾があるものを指します。この意匠は、家紋に安定感を持たせるだけでなく、「石(いし)」が力強さや永続性を象徴するため、家の繁栄や武運長久を願う意味も込められていたと考えられます。

3.2.「地抜き」の技法

「地抜き」とは、家紋の背景を抜き、白地として表現する手法のことです。この技法は、一般的な塗りつぶしの紋よりも視認性を高めるために使用され、特に着物や旗印などに用いられることが多かったと考えられます。地抜きにすることで、より紋のデザインが際立ち、力強い印象を与えます。

3.3.「右三つ巴」の構成

「右三つ巴」は、巴の渦が右回り(時計回り)になっているものを指します。対して「左三つ巴」は左回り(反時計回り)です。武士の家紋では「右三つ巴」が多く用いられたとされ、戦国時代には多くの武将がこの家紋を掲げました。

4.「石持ち地抜き右三つ巴」の使用例

4.1.武士の家紋としての使用

巴紋は、武家の家紋としても広く用いられました。「石持ち地抜き右三つ巴」もその一種であり、戦国時代の武将や大名が戦旗や甲冑に使用していた例も見られます。特に、以下のような家系で使用されることがあったとされています。

源氏・平氏の流れを汲む武将

地方豪族や神社関係者

4.2.神社や寺院での使用

巴紋は雷神や龍神と結びつくことから、神社や寺院の意匠としてもよく見られます。「石持ち地抜き右三つ巴」も、神社の紋章として使われることがあったと考えられます。

4.3.現代の使用例

現在でも「石持ち地抜き右三つ巴」は家紋として使用されており、特に家系図や墓石、着物の紋として見られることがあります。また、伝統文化や工芸品の意匠としても残されており、歴史的な価値が高い家紋の一つといえます。

5.使用する苗字

別所、長谷川、今田

6.まとめ

「石持ち地抜き右三つ巴」は、巴紋の中でも装飾性が高く、視認性の良いデザインを持つ家紋です。その特徴を整理すると、以下のようになります。

1.「三つ巴」 … 巴紋の一種で、三つの巴が円形に配置されている。

2.「右三つ巴」 … 巴の渦巻きが右向き(時計回り)になっている。

3.「石持ち」 … 紋の中心に円形の装飾があり、力強さを象徴する。

4.「地抜き」 … 背景を抜いた技法で、視認性が高い。

5.武家や神社で使用された … 戦国時代の武将や寺社関係者が多く用いた。

この家紋は、単なる装飾ではなく、家の繁栄や武運を祈る意味が込められた、歴史的にも価値の高い紋章といえます。現在でも家紋文化の一端として残っており、日本の伝統を感じることができる意匠の一つです。